ナバナはアブラナ科野菜の花の総称で、花が開く前のつぼみと葉の付いた花茎部が食用になります。フキノトウにも似た独特のほろ苦さがありますが、茹でてお浸しにすると色合いが美しく、また甘みも出て美味しく頂けます。

小松菜などのアブラナ科野菜は品種改良が進み、現在では花が非常に咲きづらくなっているため、ナバナの収穫を目的とする場合はナバナ専用のタネを使用しましょう。

このページでは耐寒性が強く、側枝の発生が旺盛で、2カ月程度収穫し続けることが可能なナバナ品種「冬華」をプランターで種から栽培する方法をご紹介します。

| 基本データ | |

|---|---|

| 栽培難易度 | |

| 名称・別名 | 菜花(ナバナ)、菜の花(ナノハナ)、花菜(ハナナ) |

| 科名 | アブラナ科 |

| 英名 | Nabana, Canola flower, Rape blossoms |

| 原産地 | 地中海沿岸 |

| 播種適期 | 9月上旬~下旬 |

| 種のまき方 | 点まき |

| 発芽適温 | 15~25℃ |

| 生育適温 | 20℃前後 |

| 発芽日数 | 3~5日 |

| 最適プランター | レリーフプランター650 |

Step 1:必要資材の準備

ナバナをプランターで栽培するために、まずは必要となる資材や道具を揃えましょう。

はじめての家庭菜園でどれを買ったら良いか分からない場合は、この記事で使用している以下の資材一式を購入し、記載の手順通りに育てれば初心者でも失敗無く収穫することが出来ます。

タネ

耐寒性が強く、側枝の発生が旺盛で、2か月程度、摘み取り収穫を楽しむことが出来る家庭菜園の定番品種です。立性が良い(横に広がらず上に向かって育つ)ので、特にプランター菜園に向いています。

プランター

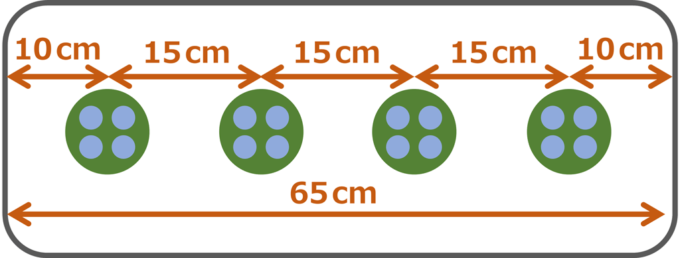

ナバナはそれほど多くの土量を必要としないので、レリーフプランター(点まき、4点)がおススメです。

培養土

緩効性肥料入りの粒状培養土で、保水性、通気性、保肥性のバランスに優れています。

肥料

窒素、リン、カリがそれぞれ8%含まれる、最も一般的な化成肥料です。信頼できるメーカーのものを選ぶようにしましょう。

ジョーロ

毎日の水やりに使用します。プランターの数が多くなってきたら、ホースリールの導入も検討してみてください。

防虫ネット

ナバナはアブラナ科なので、害虫に非常に好まれます。特に、虫が多い環境、時期に栽培する場合は、種まき直後から防虫ネットでプランター全体を覆っておくと安心です。。

Step 2:種まき

良く洗ったプランターに鉢底石を底が見えなくなるくらいまで入れる。

*新品のゴールデン粒状培養土を使用する場合、この手順は不要です。

プランターに培養土を入れ、表面を平らにならす。

*プランターのふちギリギリまで入れずに、3 ㎝程度、余裕をもって入れましょう。

*タネをまくための「蒔き溝、蒔き穴」を作る必要はありません。

点まき。レリーフプランター650なら4点、各点4粒。

培養土をタネが完全に見えなくなるまで追加する(すでにプランターに入っている培養土を「寄せる」のではなく、新たにタネの上に培養土を追加)。

*このようにするとタネをまいた部分だけが少し高くなって株元の排水性が向上し、根腐れを予防することができます。

プランターの排水口から水が流れ出るまでたっぷりと水を与える。

*ホースリールを使用する場合は水勢を弱くし、土やタネが流れてしまわないよう注意。プランターは風通しの良い日なたに設置し、発芽するまでは毎朝1日1回の水やりを行いましょう。

Step 3:発芽・間引き

適期だと種まきから3日ほどで揃って発芽します。

本葉が2枚になる頃までに各点2株を残し、間引きを行いましょう。

間引きの方法:株間が十分に広い場合は、苗を指でつまんでまっすぐ上に引き抜くのが最も手軽ですが、ピンセットを使うと、混み合っている箇所でも正確に間引くことが出来ます。また、密集して発芽してしまった箇所は(根が絡まり、残したい株まで一緒に抜けてしまう恐れがあるため)ハサミで根元から切り取ると安全・確実に間引くことが出来ます。

本葉が3枚になったら各点で一番成長の良い1株を残し、他をすべて間引きます。

ナバナは栽培期間が長期となるため、定期的な追肥が必要です。緩効性肥料なら1か月おき、一般的な化成肥料なら2週間おきを目安として追肥しましょう。追肥の際は株元を避け、プランターのふちに沿って蒔くようにすると根が肥料焼けして痛んでしまう心配がありません。

Step 4:育成・収穫

最終間引きを終えてしばらくすると、徐々に本葉が増えてきます。

「冬華」は成長しても横には広がらず、まとまって上に伸びるため特にプランターでの管理に向いています。

11月に入って寒くなると株の中心部から頂花蕾(ちょうからい、株の中心に出る花のつぼみ)が伸びてくるので、まずはこれを収穫しましょう。

ナバナの収穫方法ですが、つぼみから12 ㎝程度の花茎(茎)をハサミでカットして行います。また、ナバナの収穫のタイミングは、つぼみが膨らんで花が咲く直前がベストですが、お浸しや和え物にする場合はわざと少しだけ花を咲かせ、鮮やかな黄色が入るようにすると色鮮やかになります。

余談ですが、ナバナは観賞用としても美しく、数株残しておくと冬の寒い時期でも黄色く染まった庭の景観を楽しむことが出来ます。

品種によって異なりますが「冬華」の場合は頂花蕾を収穫してもそれで終わりではなく、頂花蕾収穫後に伸びてくる側花蕾(そくからい、頂花蕾収穫後に出るわき芽に出来るつぼみ)も11月~年明けまで次々と収穫することが出来ます。取り遅れないようにどんどん収穫するようにしましょう。

収穫したてのナバナは、葉や茎をまるごと使ってお浸しにすると、素材本来の春を思わせる芳醇な味と風味を堪能することが出来ます。

栽培のポイント・注意点

肥料切れに注意

ナバナはつぼみを食用としますが、このつぼみ(花)を作るためには非常に多くのエネルギーが必要です。肥料が不足すると厳寒期の凍害やアントシアン着色などの原因にもなるため、追肥をやや厚めに、定期的に行い、肥効をしっかり維持するようにしましょう。

収穫適期を逃さない

ナバナはつぼみが出来てから3日もすると開花してしまいます。硬すぎるつぼみは食味が悪く「つぼみが膨らみ、花は咲いていない状態」が収穫のベストタイミングですが、そのタイミングは1~2日しかありません。毎朝必ずチェックして適切なタイミングで収穫するようにしましょう。

尚、冬華の場合は側花蕾の収穫がメインなので、最初に出来るつぼみ(頂花蕾)はやや早めに収穫してわき芽の発生を促し、その後に次々と出てくる側花蕾を適期収穫するようにすると多収になります。